我国学者在生物质水热转化领域取得新进展

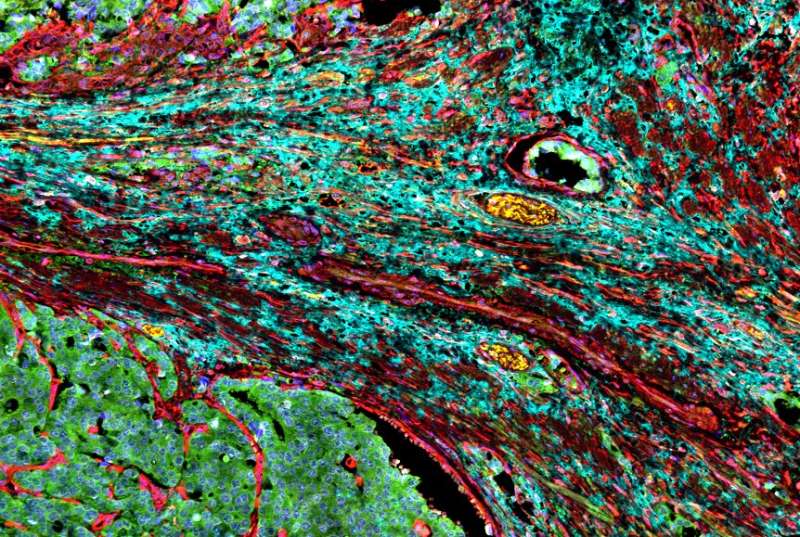

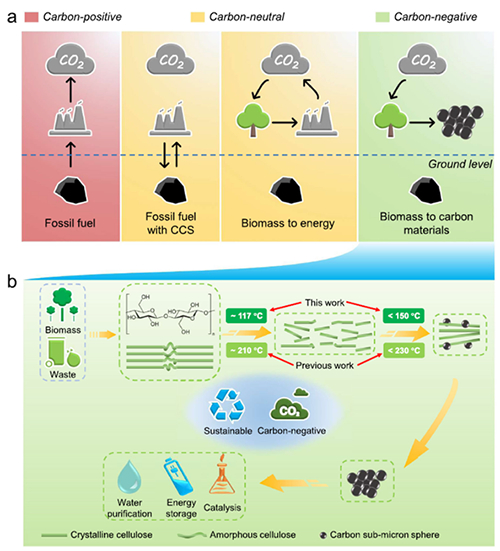

图 负碳排放的纤维素生成亚微米碳球示意图

在国家自然科学基金项目(批准号:52070116)等资助下,清华大学资源环境课题组张衍国教授、周会特别研究员等人在生物质水热转化领域取得新进展。相关研究成果以“温度压力解耦条件下由纤维素水热合成亚微米碳球(Decoupled temperature and pressure hydrothermal synthesis of carbon sub-micron spheres from cellulose)”为题,于2022年6月24日发表在《自然?通讯》(Nature Communications)期刊上。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-31352-x。

木质纤维素生物质,如木材、草和农业废弃物,由纤维素、半纤维素和木质素组成,是一种可再生的碳中性资源。纤维素作为木质纤维素生物质的主要成分,是自然界中最丰富的可持续碳源,同时也是纸和棉基纺织品的主要成分。因此,纤维素的高附加值利用有望有助于缓解能源危机和全球变暖,助力我国“双碳”目标的实现。纤维素的水热转化可产生固体碳材料、液体生物油和可燃气体。其中的固体碳材料,可用于净水、储能和催化等多种领域。传统的批次反应器因其操作简单、适用性强,被广泛用于纤维素等固体物质的水热过程研究。然而,在典型的批次反应器中,温度和压力是耦合的,因此很难单独控制这两个变量,这导致所谓的现有研究的“温度效应”可能本质上是温度和压力的综合影响。

针对传统水热反应温度压力耦合的问题,研究团队提出温度和压力解耦的概念,设计并开发了一套温度压力解耦的水热反应系统,实现了水热过程温度和压力的解耦。基于此,研究团队发现恒定高压对于纤维素转化具有显著的促进作用,设计了纤维素的低温快速转化路线,揭示了解耦条件下的反应机理。在温度压力解耦的路线下,纤维素可以在约117℃时降解,低于传统路线近100℃。在该路线下,纤维素衍生的亚微米碳球的生产不需要任何等温时间,与需要几个小时的传统工艺相比,大大节省了反应时间。全生命周期评估表明,与传统方法相比,该方法显示出更高的能源效率,能够有效减少温室气体排放(图)。

这项工作为具有负碳效应的生物质高附加值利用提供了新的思路,有望进一步推动生物质衍生碳材料的可持续生产。

-

新发现的人类严重基因缺陷,增加了死于疫苗和简单病毒感染的风险

2022-07-26 -

重编程技术让受损的肝组织更快修复

2022-07-26 -

运动如何对抗糖尿病损害的新证据

2022-07-26 -

细胞重编程改善小鼠肝脏再生

2022-07-26 -

再见了,活检——手持设备可以毫无痛苦地识别皮肤癌

2022-07-26 -

国际研究发现,近13%的COVID-19住院患者有严重的神经症状

2022-07-26 -

作为潜在的神经治疗手段,光遗传学作用可能被夸大了

2022-07-26 -

服用抗生素后肠道菌群会发生什么变化?

2022-07-26 -

细菌沿着直线逃离狭小的空间

2022-07-26 -

新方法:在常规临床基因组测序分析中轻松识别肿瘤中的病毒

2022-07-26