我国学者与海外合作者在双星共有包层演化方面取得进展

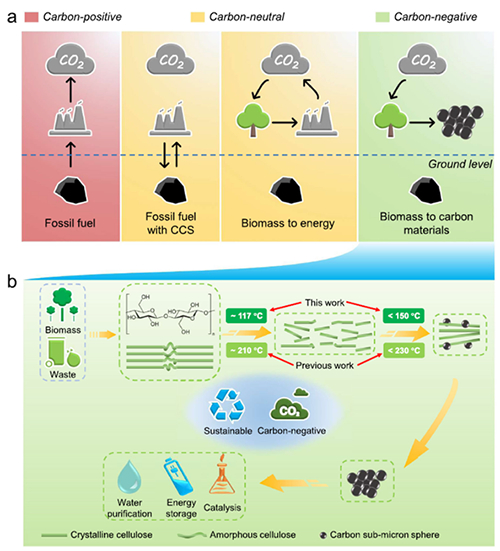

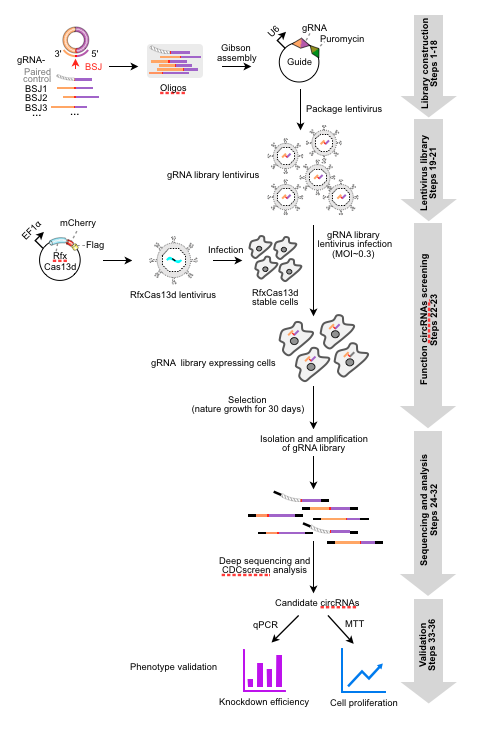

图 (a)双星系统J1920轨道周期随着时间的变化;(b)利用J1920光谱中的Ca II H&K线测量共有包层的抛射速度;(c)双星在AGB通道中的演化轨迹;(d)双星系统J1920的示意图,其展示了一个双星系统正在抛射共有包层。

在国家自然科学基金项目(批准号:12090040、12090043、12125303)等资助下,中国科学院云南天文台韩占文院士领衔团队与海内外学者合作,首次发现了双星共有包层演化的直接证据。研究成果以“一个充满洛希瓣的热亚矮星+白矮星双星:可能探测到抛射的共有包层(A Roche Lobe-filling hot Subdwarf and White Dwarf Binary: possible detection of an ejected common envelope)”为题,于2022年7月7日发表在《皇家天文学会月刊》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上。论文链接:https://doi.org/10.1093/mnras/stac1768。

恒星中有一半左右是双星系统,可以解释恒星演化的绝大多数谜团,是推动恒星演化的基石。“双星共有包层演化”是理解双星相互作用的关键,被广泛用于解释热核爆炸超新星(宇宙标准烛光)和双黑洞、双中子星等引力波源的形成。但是,这一关键过程近半个世纪以来从未被观测证实,是双星演化理论缺失的重要一环。

韩占文院士团队和澳大利亚国立大学团队合作,通过分析澳大利亚2.3米宽视场望远镜和开普勒卫星等观测数据,发现了一个距离地球2.3万光年的双星系统J 1920。该双星系统包含一颗热亚矮星和一颗白矮星,且双星间的距离正在逐渐减小(图a);同时,该双星系统周围有一个正在膨胀的壳层以约每秒200公里的速度离开双星(图b)。理论分析表明,这个正在膨胀的壳层是约1万年前被双星抛射的共有包层。J 1920中的热亚矮星的前身星可能是一个2.1太阳质量的恒星(图c)。

该工作是本领域一个里程碑式的发现,将开启人们通过天文观测精确刻画双星共有包层演化的研究(图d)。这对于理解双星演化、热核爆炸超新星、双黑洞形成等前沿科学具有重要意义。在此之前,人们只能大致唯象地描述共有包层这一过程,不能精确地数值模拟,也没有直接观测证据。2011年诺贝尔物理学奖获得者、澳大利亚国立大学校长布赖恩·施密特评价说:“这是一个非凡的发现”“证实了双星演化关键过程(共有包层演化)的存在”“为深入理解共有包层演化打开了新途径”。

-

物理学院许甫荣团队与合作者有关四中子态能量和共振宽度的理论预言被实验证实

2022-07-26 -

新发现的人类严重基因缺陷,增加了死于疫苗和简单病毒感染的风险

2022-07-26 -

重编程技术让受损的肝组织更快修复

2022-07-26 -

运动如何对抗糖尿病损害的新证据

2022-07-26 -

细胞重编程改善小鼠肝脏再生

2022-07-26 -

再见了,活检——手持设备可以毫无痛苦地识别皮肤癌

2022-07-26 -

国际研究发现,近13%的COVID-19住院患者有严重的神经症状

2022-07-26 -

作为潜在的神经治疗手段,光遗传学作用可能被夸大了

2022-07-26 -

服用抗生素后肠道菌群会发生什么变化?

2022-07-26