清华大学药学院钱锋课题组在单抗聚集动力学、溶液稳定性机制及高浓度单抗制剂应用开发中取得系列新进展

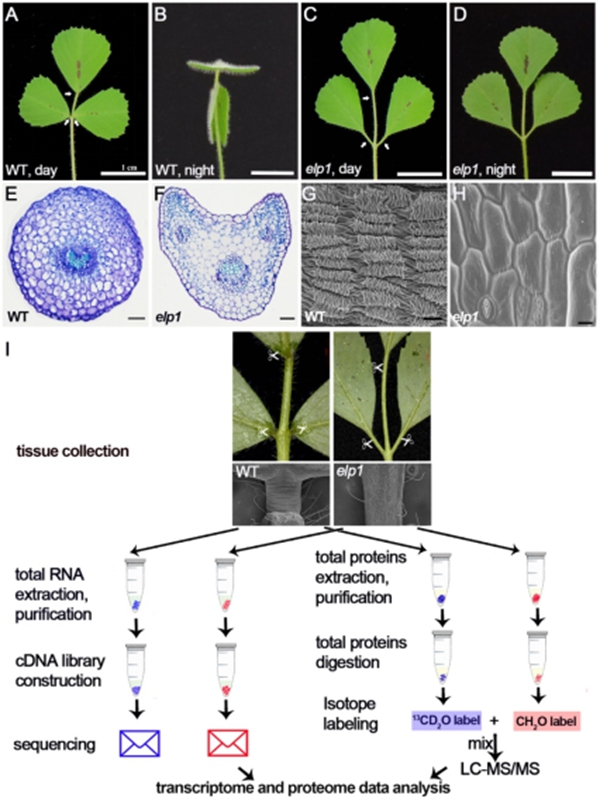

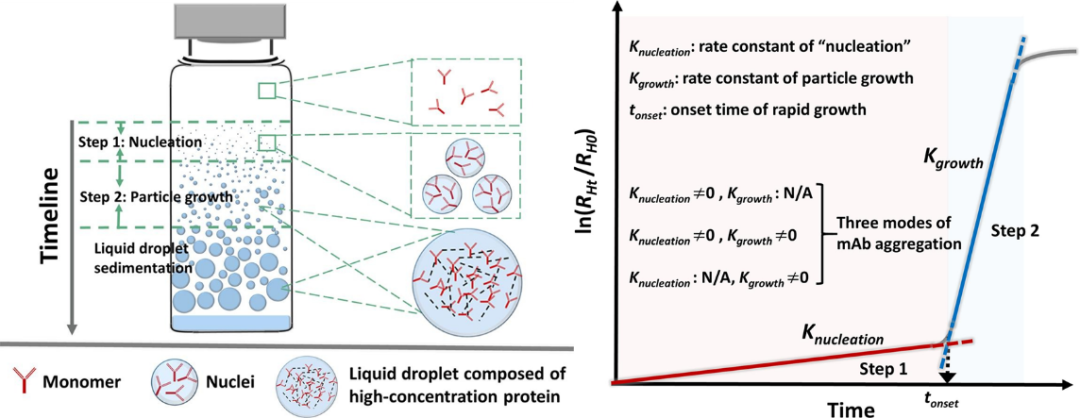

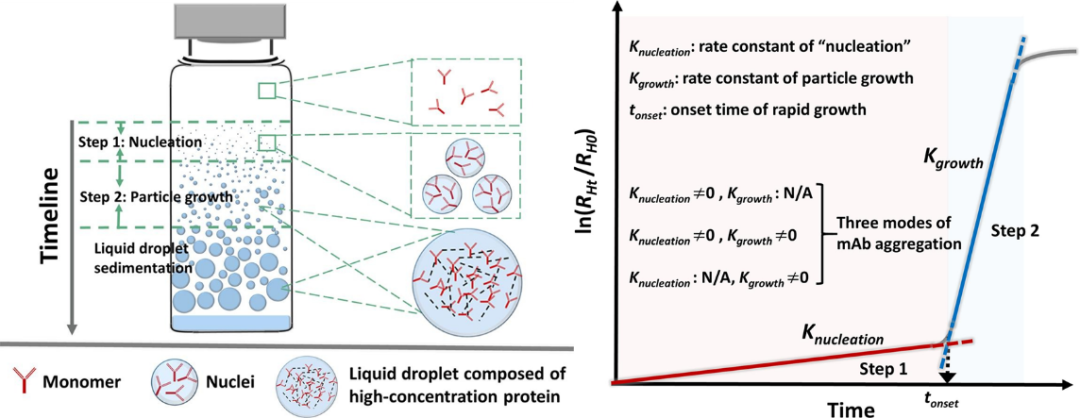

近期,清华大学药学院钱锋教授课题组在International Journal of pharmaceutics和Molecular pharmaceutics等国际工业药剂学重要期刊上发表系列文章,揭示单抗聚集动力学过程、溶液稳定性机制,并探索了单抗混悬液作为高浓度制剂开发的可能性。单抗(Monoclonal Antibody, mAb)是当今发展最为迅速的一类生物大分子药物,具有靶向性强、副作用小等优势。由于单抗的高剂量和皮下及局部(比如,玻璃体内)注射小体积需求,其制剂常常是高浓度胶体溶液,使得单抗分子在其中的相互作用变得更为复杂,对单抗的结构和胶体稳定性都可带来负面影响,并加速不可逆的单抗聚集。单抗聚集不仅会降低药效,损害产品表观质量,其更大隐患是导致病人过敏反应而降低用药的安全性。因此,对单抗聚集动力学基础和稳定性机制的研究显得尤为重要。同时,探索开发新型高浓度单抗混悬液制剂也具有显著的工业应用价值。课题组博士生田周1从物理化学、胶体科学层面深度探究了影响单抗溶液相分离和聚集的关键结构因子和溶液理化因素。研究发现,单抗分子在相分离过程中以一级动力学规律聚集成核且不断长大并形成高浓度的单抗液滴,最终沉降形成明显的相分离状态。本研究从单抗聚集动力学角度定义了可量化的关键动力学参数,如成核速率(Knucleation),生长速率(Kgrowth)以及核生长起始时间(tonset),用于评估溶液中单抗聚集速率及制剂条件的优劣。 图一:单抗溶液发生相分离的动力学过程——成核与生长。课题组博士生田周2针对蛋白-蛋白相互作用,蛋白-辅料相互作用的模式展开了相关研究。通过引入高电荷密度的小分子ATp(三磷酸腺苷)探究电荷对单抗溶液胶体稳定性的影响,从分子层面上解释了影响单抗制剂稳定性的关键因素。研究发现,ATp通过静电相互作用与mAb形成ATp-mAb复合物,改变了单抗分子的表面电荷和疏水区域分布,使得蛋白-蛋白间相互吸引力增强从而诱发单抗溶液胶体行为的变化。该研究表明,单抗溶液制剂中的微小辅料改变,有可能显著改变溶液制剂中单抗之间的相互作用方式和强度,从而诱导液-液相分离等一系列溶液制剂稳定性风险。

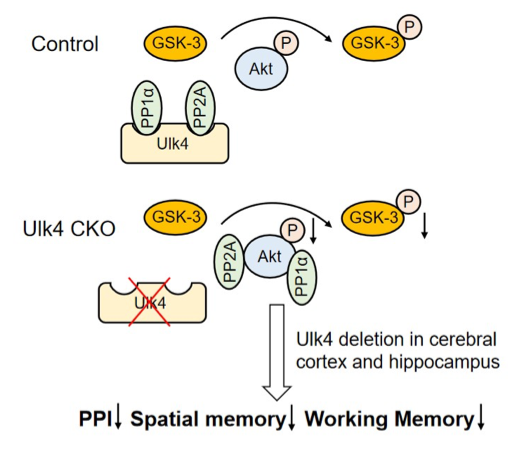

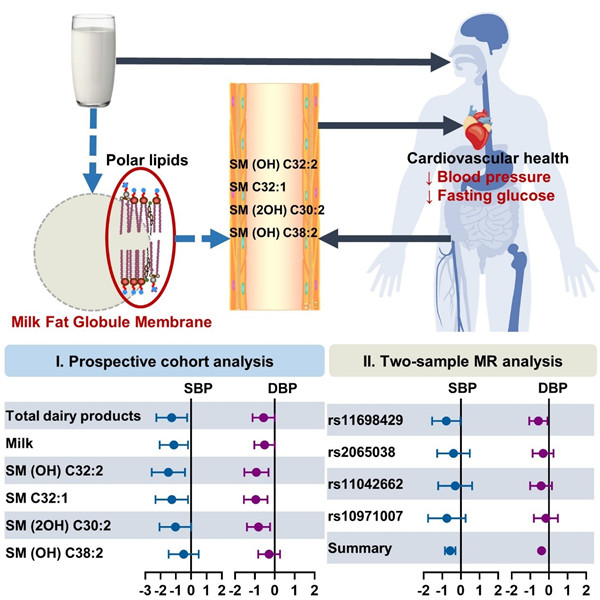

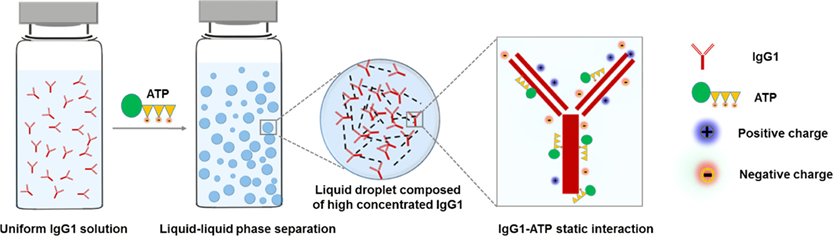

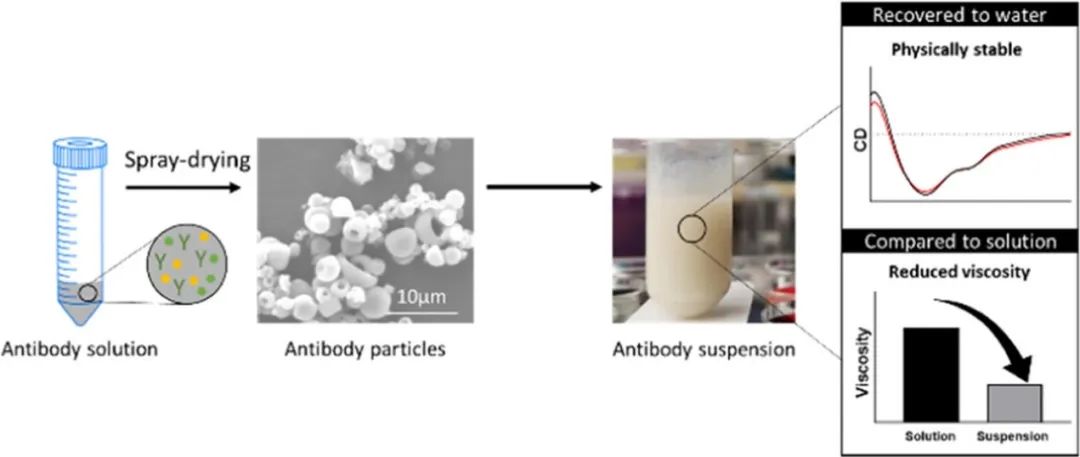

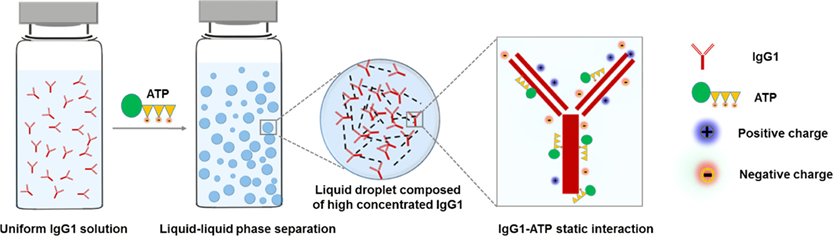

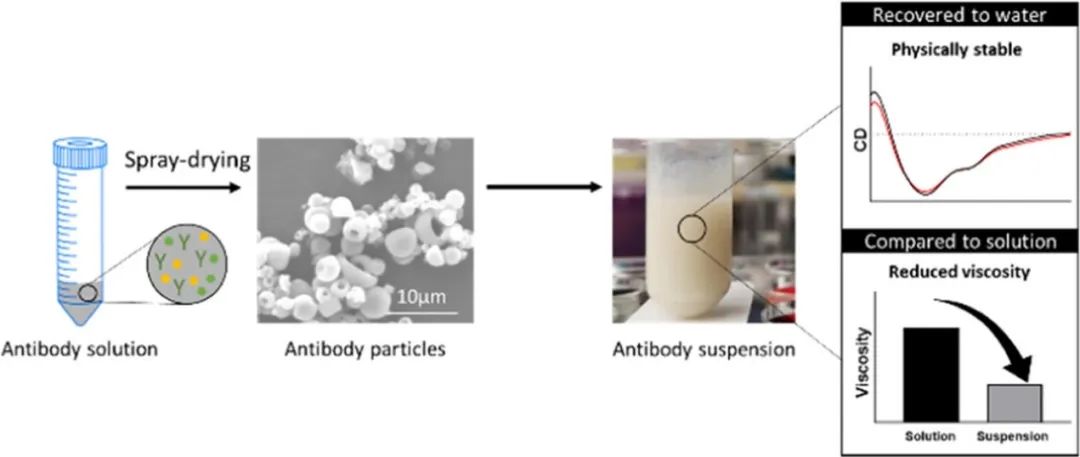

图一:单抗溶液发生相分离的动力学过程——成核与生长。课题组博士生田周2针对蛋白-蛋白相互作用,蛋白-辅料相互作用的模式展开了相关研究。通过引入高电荷密度的小分子ATp(三磷酸腺苷)探究电荷对单抗溶液胶体稳定性的影响,从分子层面上解释了影响单抗制剂稳定性的关键因素。研究发现,ATp通过静电相互作用与mAb形成ATp-mAb复合物,改变了单抗分子的表面电荷和疏水区域分布,使得蛋白-蛋白间相互吸引力增强从而诱发单抗溶液胶体行为的变化。该研究表明,单抗溶液制剂中的微小辅料改变,有可能显著改变溶液制剂中单抗之间的相互作用方式和强度,从而诱导液-液相分离等一系列溶液制剂稳定性风险。 图二:静电相互作用诱导ATp-mAb复合物的形成,进而改变溶液的胶体行为。课题组博士生黄成楠3针对高浓度单抗制剂开发存在的巨大挑战探索了抗体混悬液作为高浓度制剂开发的可能性,并研究了制备单抗固体颗粒所用喷雾干燥技术的关键参数和物理过程对单抗稳定性的影响。研究发现,相较于相同浓度抗体溶液,混悬液可以显著降低制剂黏度,提高产品可开发性。与此同时,抗体在经历一系列工艺过程后仍保持着较好的构象稳定性和生物活性。本研究不仅从概念上验证了单抗混悬液作为一类新型高浓度制剂形式的可能性,还在具体技术实施路径上进行了探索和研究,具有显著的工业指导价值。

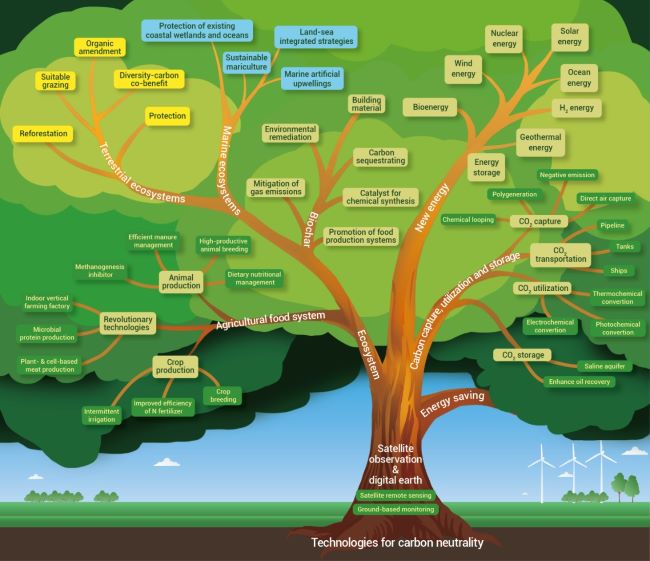

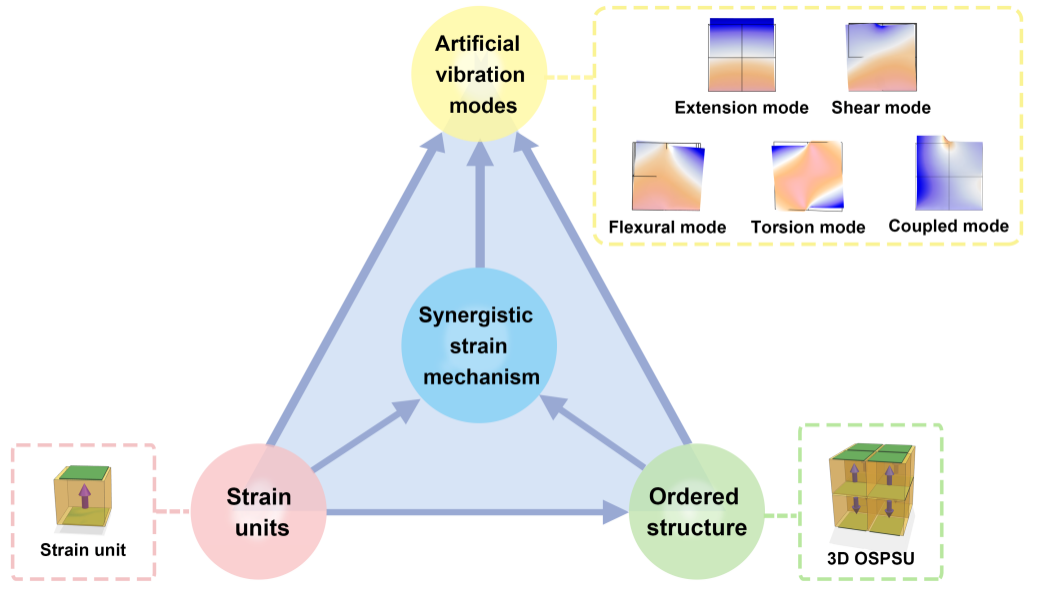

图二:静电相互作用诱导ATp-mAb复合物的形成,进而改变溶液的胶体行为。课题组博士生黄成楠3针对高浓度单抗制剂开发存在的巨大挑战探索了抗体混悬液作为高浓度制剂开发的可能性,并研究了制备单抗固体颗粒所用喷雾干燥技术的关键参数和物理过程对单抗稳定性的影响。研究发现,相较于相同浓度抗体溶液,混悬液可以显著降低制剂黏度,提高产品可开发性。与此同时,抗体在经历一系列工艺过程后仍保持着较好的构象稳定性和生物活性。本研究不仅从概念上验证了单抗混悬液作为一类新型高浓度制剂形式的可能性,还在具体技术实施路径上进行了探索和研究,具有显著的工业指导价值。 图三:单抗混悬液的技术实施路径:1,使用喷雾干燥技术制备稳定单抗固体颗粒;2,选取非水相有机溶剂混悬单抗颗粒获得高浓度、低黏度混悬液。研究1和2经费来源于清华大学结构生物学高精尖创新中心、国家自然科学基金和强生制药,研究3经费来源于国家自然科学基金和拜耳医药。1.Tian, Z.; Xu, L.; Zhang, N.; Qian, F., First-order nucleation and subsequent growth promote liquid-liquid phase separation of a model IgG1 mAb.Int J pharm2020, 588, 119681.原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517320306657?via%3Dihub2.Tian, Z.; Qian, F., Adenosine Triphosphate-Induced Rapid Liquid-Liquid phase Separation of a Model IgG1 mAb.Mol pharm2021, 18 (1), 267-274.原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.0c00905?ref=pdf3.Huang, C.; Chen, L.; Franzen, L.; Anderski, J.; Qian, F., Spray-Dried Monoclonal Antibody Suspension for High-Concentration and Low-Viscosity Subcutaneous Injection.Mol pharm2022.原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.2c00039?ref=pdf

图三:单抗混悬液的技术实施路径:1,使用喷雾干燥技术制备稳定单抗固体颗粒;2,选取非水相有机溶剂混悬单抗颗粒获得高浓度、低黏度混悬液。研究1和2经费来源于清华大学结构生物学高精尖创新中心、国家自然科学基金和强生制药,研究3经费来源于国家自然科学基金和拜耳医药。1.Tian, Z.; Xu, L.; Zhang, N.; Qian, F., First-order nucleation and subsequent growth promote liquid-liquid phase separation of a model IgG1 mAb.Int J pharm2020, 588, 119681.原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517320306657?via%3Dihub2.Tian, Z.; Qian, F., Adenosine Triphosphate-Induced Rapid Liquid-Liquid phase Separation of a Model IgG1 mAb.Mol pharm2021, 18 (1), 267-274.原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.0c00905?ref=pdf3.Huang, C.; Chen, L.; Franzen, L.; Anderski, J.; Qian, F., Spray-Dried Monoclonal Antibody Suspension for High-Concentration and Low-Viscosity Subcutaneous Injection.Mol pharm2022.原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.2c00039?ref=pdf

图一:单抗溶液发生相分离的动力学过程——成核与生长。课题组博士生田周2针对蛋白-蛋白相互作用,蛋白-辅料相互作用的模式展开了相关研究。通过引入高电荷密度的小分子ATp(三磷酸腺苷)探究电荷对单抗溶液胶体稳定性的影响,从分子层面上解释了影响单抗制剂稳定性的关键因素。研究发现,ATp通过静电相互作用与mAb形成ATp-mAb复合物,改变了单抗分子的表面电荷和疏水区域分布,使得蛋白-蛋白间相互吸引力增强从而诱发单抗溶液胶体行为的变化。该研究表明,单抗溶液制剂中的微小辅料改变,有可能显著改变溶液制剂中单抗之间的相互作用方式和强度,从而诱导液-液相分离等一系列溶液制剂稳定性风险。

图一:单抗溶液发生相分离的动力学过程——成核与生长。课题组博士生田周2针对蛋白-蛋白相互作用,蛋白-辅料相互作用的模式展开了相关研究。通过引入高电荷密度的小分子ATp(三磷酸腺苷)探究电荷对单抗溶液胶体稳定性的影响,从分子层面上解释了影响单抗制剂稳定性的关键因素。研究发现,ATp通过静电相互作用与mAb形成ATp-mAb复合物,改变了单抗分子的表面电荷和疏水区域分布,使得蛋白-蛋白间相互吸引力增强从而诱发单抗溶液胶体行为的变化。该研究表明,单抗溶液制剂中的微小辅料改变,有可能显著改变溶液制剂中单抗之间的相互作用方式和强度,从而诱导液-液相分离等一系列溶液制剂稳定性风险。 图二:静电相互作用诱导ATp-mAb复合物的形成,进而改变溶液的胶体行为。课题组博士生黄成楠3针对高浓度单抗制剂开发存在的巨大挑战探索了抗体混悬液作为高浓度制剂开发的可能性,并研究了制备单抗固体颗粒所用喷雾干燥技术的关键参数和物理过程对单抗稳定性的影响。研究发现,相较于相同浓度抗体溶液,混悬液可以显著降低制剂黏度,提高产品可开发性。与此同时,抗体在经历一系列工艺过程后仍保持着较好的构象稳定性和生物活性。本研究不仅从概念上验证了单抗混悬液作为一类新型高浓度制剂形式的可能性,还在具体技术实施路径上进行了探索和研究,具有显著的工业指导价值。

图二:静电相互作用诱导ATp-mAb复合物的形成,进而改变溶液的胶体行为。课题组博士生黄成楠3针对高浓度单抗制剂开发存在的巨大挑战探索了抗体混悬液作为高浓度制剂开发的可能性,并研究了制备单抗固体颗粒所用喷雾干燥技术的关键参数和物理过程对单抗稳定性的影响。研究发现,相较于相同浓度抗体溶液,混悬液可以显著降低制剂黏度,提高产品可开发性。与此同时,抗体在经历一系列工艺过程后仍保持着较好的构象稳定性和生物活性。本研究不仅从概念上验证了单抗混悬液作为一类新型高浓度制剂形式的可能性,还在具体技术实施路径上进行了探索和研究,具有显著的工业指导价值。 图三:单抗混悬液的技术实施路径:1,使用喷雾干燥技术制备稳定单抗固体颗粒;2,选取非水相有机溶剂混悬单抗颗粒获得高浓度、低黏度混悬液。研究1和2经费来源于清华大学结构生物学高精尖创新中心、国家自然科学基金和强生制药,研究3经费来源于国家自然科学基金和拜耳医药。1.Tian, Z.; Xu, L.; Zhang, N.; Qian, F., First-order nucleation and subsequent growth promote liquid-liquid phase separation of a model IgG1 mAb.Int J pharm2020, 588, 119681.原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517320306657?via%3Dihub2.Tian, Z.; Qian, F., Adenosine Triphosphate-Induced Rapid Liquid-Liquid phase Separation of a Model IgG1 mAb.Mol pharm2021, 18 (1), 267-274.原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.0c00905?ref=pdf3.Huang, C.; Chen, L.; Franzen, L.; Anderski, J.; Qian, F., Spray-Dried Monoclonal Antibody Suspension for High-Concentration and Low-Viscosity Subcutaneous Injection.Mol pharm2022.原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.2c00039?ref=pdf

图三:单抗混悬液的技术实施路径:1,使用喷雾干燥技术制备稳定单抗固体颗粒;2,选取非水相有机溶剂混悬单抗颗粒获得高浓度、低黏度混悬液。研究1和2经费来源于清华大学结构生物学高精尖创新中心、国家自然科学基金和强生制药,研究3经费来源于国家自然科学基金和拜耳医药。1.Tian, Z.; Xu, L.; Zhang, N.; Qian, F., First-order nucleation and subsequent growth promote liquid-liquid phase separation of a model IgG1 mAb.Int J pharm2020, 588, 119681.原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517320306657?via%3Dihub2.Tian, Z.; Qian, F., Adenosine Triphosphate-Induced Rapid Liquid-Liquid phase Separation of a Model IgG1 mAb.Mol pharm2021, 18 (1), 267-274.原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.0c00905?ref=pdf3.Huang, C.; Chen, L.; Franzen, L.; Anderski, J.; Qian, F., Spray-Dried Monoclonal Antibody Suspension for High-Concentration and Low-Viscosity Subcutaneous Injection.Mol pharm2022.原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.2c00039?ref=pdf 郑重声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。

相关阅读

猜你喜欢

-

华南植物园对常绿阔叶林的起源与演化研究获进展

2022-07-26 -

湖北省中药产业链科技重大专项中期评估暨项目论证会在我校召开

2022-07-26 -

Science Signaling揭示cGAS泛素化调控新机制

2022-07-26 -

南京土壤所在水稻钾离子通道的自然变异与生理功能的研究方面取得进展

2022-07-26 -

南京土壤所在土壤重金属多过程耦合形态转化动力学模型方面取得进展

2022-07-26 -

北京大学马剑竹课题组发表研究论文《基于图神经网络的城市道路网空间均匀性量化》

2022-07-26 -

武汉大学宋质银课题组发现线粒体DNA释放的新机制

2022-07-26 -

屠鹏飞/曾克武团队揭示葫芦素B抗肿瘤作用靶点

2022-07-26 -

珠江医院丁长海团队在干细胞与纳米材料治疗关节炎方面取得系列研究成果

2022-07-26