暨南大学吴建国团队发表长篇综述文章阐述缺氧信号在人类健康和疾病防治中的作用及展望

近期,上海交通大学物理与天文学院的李兆聿团组通过分析Auriga数值模拟,发现核球区域位于银心两侧的恒星具有显著的金属丰度差异,且该差异随着核球的空间位置发生系统性变化,其结果可以更好地限制核球的化学动力学模型。论文发表在《天体物理期刊》(The Astrophysical Journal)上,题为《基于Auriga模拟的银河系核球近端与远端恒星的金属丰度研究》(Metallicity properties of the Galactic Bulge Stars Near and Far: Expectations from the Auriga Simulation)。

银河系与其中的花生核球

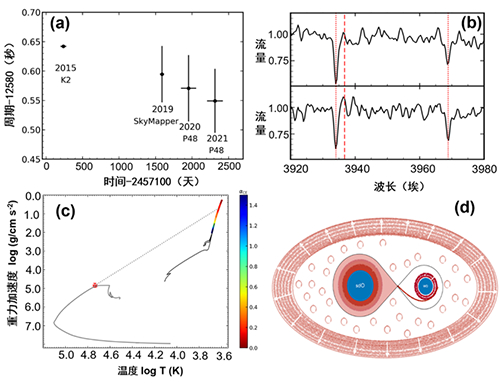

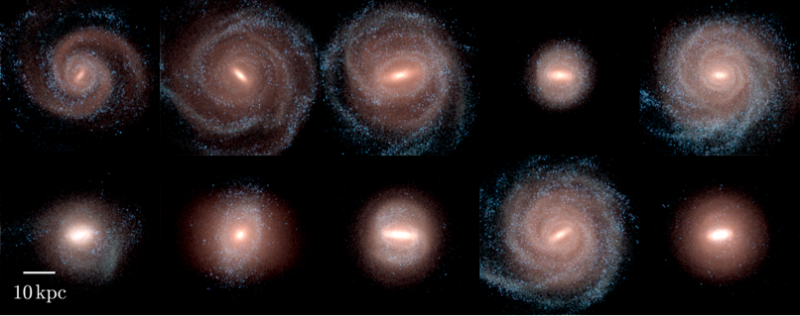

银河系是一个棒旋星系,其中心具有一个长条形的棒结构,外围围绕着4条主要的旋臂(如图1所示)。银河系核球区存在棒结构的主要证据来自红外波段图像以及恒星和气体的运动学观测。核球结构蕴含了星系形成演化的重要历史信息。在银河系中,棒结构的存在说明其形成过程主要由内禀长期演化所主导。观测上,红团簇星(Red Clumps)常被作为一种标准烛光(因其具有恒定的光度)来测定距离。近年来一些观测研究发现银河系核球中的红团簇星的视星等呈双峰分布,说明其空间分布分别集中在银心两侧,这符合花生状核球的结构特征,而花生状核球正是棒结构在垂向动力学不稳定性的产物。

图1:银河系的正向艺术图与侧向观测图像,红圈为太阳位置(来自Shen & Zheng 2020, RAA)

银河系核球的另一种观点:多星族经典核球模型

近年来,一些国际研究团队提出了一种不同的观点:他们认为红团簇星族存在两个分支,具有不同的化学成分以及本征亮度,因此不能作为标准烛光,观测到红团簇星的视星等双峰分布现象也并非由花生状核球所致。他们认为银河系内区并不是花生状核球,而是由一个球状的经典核球所主导,内嵌一个扁平的薄棒。经典核球中内禀的两个不同化学丰度的红团簇星族产生了其视星等的双峰现象,这一理论被称为多星族经典核球模型。这一模型也能定性地解释观测到的双峰分布随空间位置的变化,而且预言红团簇星双峰的金属丰度存在差异,这也在后续的一些观测中得到印证,并被其作为反对花生状核球的证据。

基于Auriga数值模拟开展的核球化学丰度研究

为了详细研究花生状核球的化学丰度特点,并区分不同的核球模型,李兆聿团组分析了Auriga盘星系数值模拟。Auriga是由德国马普天体物理研究所的研究人员开发的宇宙学框架下的高分辨率盘星系数值模拟,它综合了考虑气体吸积、恒星形成、化学演化以及各种反馈机制,自洽地产生许多类银河系暗晕质量的盘星系模型(图2)。

图2:Auriga模拟中形态各异的盘星系

(来自https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/auriga/movies.html)

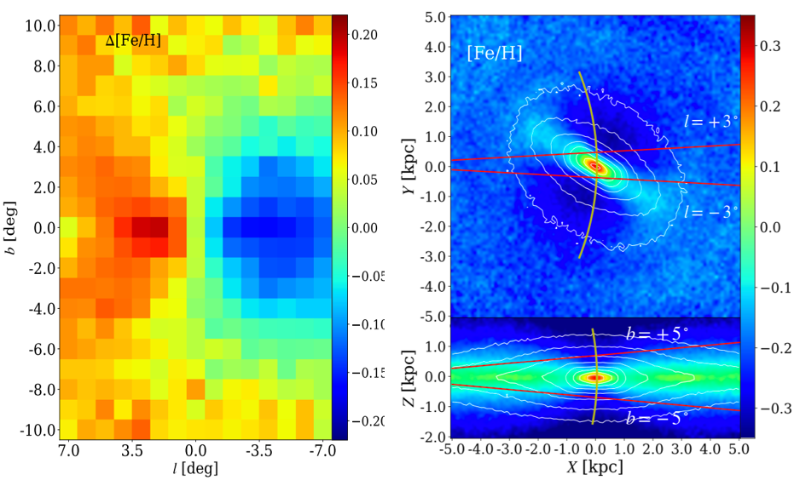

李兆聿团组重点研究了其中的AU23模型(具有明显的棒结构和花生状核球),通过选择观测者在模拟盘星系中的位置(即太阳在银河系的位置),重构了对银河系的仿真观测,并将核球区域的恒星按照其到太阳的距离相对于银心到太阳的距离远近分为近端(相比银心离太阳更近)与远端(相比银心离太阳更远)这样两个样本,进而分析其金属丰度的差异。

他们发现核球区远、近两端恒星的金属丰度差异具有明显的特征,在核球较高银纬的绝大多数区域内,近端恒星(对应更亮的红团簇星)会比远端恒星(对应更暗的红团簇星)的金属丰度更高,而且在(l, b)=(-1°, -8.5°)处的金属丰度差与已有的观测结果在误差范围内一致。这说明在花生状核球模型中,视线方向上的不同视星等(即距离)处的红团簇星的金属丰度自然存在差异,无需引入一个多星族的经典核球来予以解释。此外,他们还发现在|b|<6°,l<0°的区域内,近端恒星比远端恒星更加贫金属,其中还存在明显的沿着银经l方向变化的梯度(如图3左所示)。

-

上海交大电院周健军教授课题组在模数转换器芯片研究中取得重要进展

2022-07-26 -

我国学者与海外合作者在强韧化氧化石墨烯基复合块体材料制备领域取得进展

2022-07-26 -

上海交大电院朱卫仁课题组发表超表面加密最新研究成果

2022-07-26 -

物理学院许甫荣团队与合作者有关四中子态能量和共振宽度的理论预言被实验证实

2022-07-26 -

新发现的人类严重基因缺陷,增加了死于疫苗和简单病毒感染的风险

2022-07-26 -

重编程技术让受损的肝组织更快修复

2022-07-26 -

运动如何对抗糖尿病损害的新证据

2022-07-26