2月20日积极的养育方式可以降低儿童患肥胖症的风险

根据最新出炉的疾控权威数据,去年苏州每十个死亡人口中,就有一个死于脑卒中。为此,借助“多学科协作”理念,我市将在全市范围构建“中心-分中心-社区”的脑卒中新型防治网络,目前方案初步成型。不仅如此,“十三五”期间,该模式还将系统性地被推广至胸痛、创伤、高危孕产妇、高危新生儿的救治领域,形成全国首创的一整套“城市多中心疾病救治体系”,让苏州“急病”患者“治得近、治得好”。

苏州城市多中心五大疾病救治体系

(多学科协作)

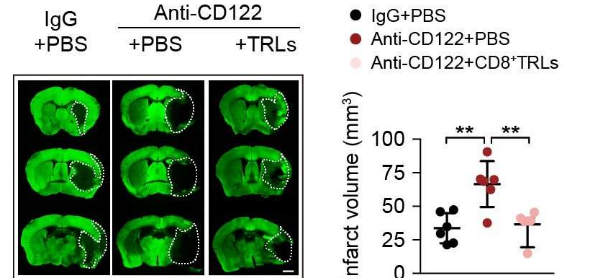

A 卒中中心(脑卒中死亡率78.44/10万)

B 胸痛中心(冠心病死亡率37.08/10万)

C 高危孕产妇救治中心(孕产妇死亡率4.10/10万)

D 高危新生儿救治中心(新生儿死亡率2.71‰)

E 创伤中心(伤害死亡率54.82/54.82/10万)

注:以上均为2015年

苏州市户籍人口统计数据

【心脑血管病是苏州人重要死因】

先进的治疗方法都用上了为何死亡率还是没显著下降?

最近,住在相城区的吴锦(化名)家中悲痛笼罩,她的父亲因脑梗急性发作,还没来得及与家人告别就猝然离世。“听说我们公司有好几个同事,亲戚都突发中风、心梗,在鬼门关转了一圈,有的最后也没能再回来。”吴锦说。

中风、心梗等心脑血管疾病,在苏州人死因顺位中居高位。昨天,记者从市疾控中心获悉了刚统计好的2015年户籍人口死亡监测数据。去年,苏州市户籍人口因脑血管病死亡8807人,死亡率132.63/10万,占全部死因比重为19.18%。其中大多数为脑卒中死亡,为5209人,占全部死因11.35%——也就是说,苏州每十个死亡人口中,就有一个死于中风。

去年,苏州市户籍人口因心脏病死亡4994人,其中冠心病(冠状动脉性心脏病)死亡就占了一半数量,为2462人,死亡率37.08/10万。在冠心病死亡者中,急性心肌梗死死亡1087人,占全部死因的2.37%。

“翻看这五年来的死亡监测数据,我们发现心脑血管疾病在苏州人死因中的排名基本稳定,持续靠前,一直是苏州市户籍人口的重要死因。”市疾控中心医生王临池表示,这和市民平时不甚合理的生活方式有关,自身对疾病缺乏认知,非但没有预防中风、心梗,急性发作了也没重视,甚至送医前就已经死亡。

而在临床一线的医生看来,对于心脑血管“急病”的整体救治效率,目前苏州乃至全国尚存提高的余地。“以心梗为例,从曾经的吃药到今天的介入手术,先进有效的治疗方法都跟上、用上了,死亡情况却并没大幅减少,这究竟是为什么?”苏大临床医学研究院副院长、苏大附一院大内科及心内科主任杨向军教授指出,一部分原因就出在救治流程还不够合理。

苏大附一院副院长、神经内科主任医师方琪教授对此表示认同:从中风患者发病后被发现,到达有治疗条件的医院,到做完头颅CT或磁共振以及相应的血液化验,医生向患者家属谈话交代溶栓治疗的作用和风险,家属接受并最后签字同意……完成这一系列程序需要耗费一定的时间。方琪说,部分卒中患者就在这种情况下错失了最佳治疗时机。

【苏州为卒中、胸痛尝试新模式】

多学科迅速吹响“集结号”环节“打卡”时间压缩再压缩

据了解,心脑血管急症救治对时间的要求非常高,打通血管时间哪怕只差一两分钟,后果就可能是阴阳两隔或瘫痪残疾。“这事儿多着急啊,就好比土地已经干旱太久,再去给它猛浇水,效果就不行了。”杨向军说。

为此,专家在采访中均表示,有必要在医院内部形成“多学科统一协同作战”的模式。方琪告诉记者,一年前美国总统奥巴马提出“精准医学计划”,这样的医学新时代下,多学科协作成为当前医疗界“很红”的话题。“各个专科‘独善其身’对病人已不是最有利,而是需要好几个科的医生一起为他制定出最适合的个性化诊疗方案。”

具体说来,也就是开辟一条真正的急救“绿色通道”,打通急诊科、影像科、检验科、麻醉科、介入科、心内科或神经内外科等各科室间的壁垒,衔接成“链条”,对每个有相关症状的病人,开展一场及时就绪、有序进行的“多科大会诊”,把救治时间压缩再压缩。

与该理念相符,近年来,国家卫生计生部门构建“胸痛中心”、“卒中诊疗中心”等新型的快速诊疗模式,制定了认证标准。在苏州,市民现在也能在一些医院看到这两大国家级中心的牌子。以苏大附一院为代表的苏城医院已迈步尝试,初见成效。值得一提的是,借助信息化技术,每一名患者的院前、急诊、住院信息,以及救治的每一个环节在完成后,医生都要在系统平台上“打卡”录入“国家数据库”,若有哪个环节耽误了,追溯便一目了然。

苏大附一院是全国15家高级卒中诊疗中心之一,目前江苏省内仅此一家。家住姑苏区的程朝良(化名)69岁,前不久的一天正在家吃午饭,他左半边肢体突然动不了,意识模糊,家属把老先生送到附一院。神经内科急诊医生初步考虑,老程是急性缺血性脑卒中,但送到医院时就已经错过了静脉溶栓“时间窗”。紧急关头,需要立即微创介入打通血管。老程在最短时间内完成了全部检查,神经介入专家刘一之快速浏览造影图像,选取一枚合适的取栓支架进行手术——最终在“黄金6小时”内,老程的右侧大脑血供恢复了。经过半个月的后续治疗,老程已经可以自己站立、行走了。

“很多时候,患者送医不及时,如果没有这样顺畅的救治流程,那后果将更不堪设想。”方琪说。

【苏州首创城市多中心疾病救治体系】

构建“中心-分中心-社区”推广至创伤、母婴共五大急病

自家附近的医院,却没有这样好的救治流程,怎么办?专家在采访中也表示,既然是“火烧眉毛”的急病,那还涉及到“就近”,因此全市仅靠一两家医院远远不够——要建的应是一张上下联动、立体的救治网络。

记者日前从苏州市卫生计生委获悉,这张立体救治网将首先建立、应用在脑卒中上。借鉴国际先进理念,结合国家医改重大专项“脑卒中高危人群筛查和干预项目”经验,《苏州市卒中项目建设方案(讨论稿)》目前已成型——在苏大附一院建成国家高级卒中中心的基础上,苏大附二院、市立医院力争在今年建成“苏州市卒中中心”,多学科联合,达到国家高级卒中中心的建设标准。在此之下,在各县级市、吴江区、吴中区、相城区、高新区、工业园区分别建立“卒中分中心”,划片遴选,与上级卒中中心实现区域性上下联动、协同服务。

“分中心区域布点,满足病人的就近需求。它们也有严格的硬、软件建设标准,比如要有专门的脑血管病急诊室,多科室医师全天候,必须能为卒中患者提供基本的、标准化的诊疗服务,快速鉴别病情的轻重。”市卫生计生委工作人员表示,结合分级诊疗,如果是严重的病人,将立即通过信息平台与上级卒中中心进行远程会诊,或借助120急救体系转诊。

记者了解到,像卒中这样的“急病”立体救治网络,还将逐渐推广到胸痛、创伤、高危孕产妇、高危新生儿的救治。“十三五”期间,我市将启动实施苏州市健康市民“531”行动计划,其中的“5”就是指建设“五个城市疾病协同救治中心”。据悉,伤害在2015年苏州户籍人口死因中排名第五,主要为意外跌落、机动车辆交通事故、溺水等,可伤及全身部位;而二孩政策放开、高龄产妇增加等背景下,产妇和新生儿或面临更多内、外、妇、儿科交叉的复杂病情。该五种“急病”的救治都亟待实现“多学科协作”——这样系统跨及五大疾病的“城市多中心疾病救治体系”,在全国尚属首创。

此外在“531”行动计划中,苏州市卫生计生委还将致力把社区卫生服务机构转型发展为承担综合健教、综合疾病筛查、综合疾病防治职能的“社区综合健康管理服务平台”。相关工作人员介绍:“将疾病的防治关口前移到基层,搜集的数据可为防治策略及措施的完善提供科学依据。更重要的是,能提高市民对疾病的认知,及早预防起来,即便急性发作了也能尽快就医。”(陆珏)

-

到目前为止细胞和基因治疗公司在2021年看到超过$13.6B

2022-12-22 -

新研究表明对心脏最有益的早餐习惯

2022-12-22 -

研究人员对乳房重建结果的看法存在差异

2022-12-22 -

SLFN11 在蛋白质稳态中的监测作用

2022-12-22 -

2022年1月18日整理发布:养脑护脑的八大攻略

2022-12-22 -

7种神奇的草药 可增加快乐荷尔蒙

2022-12-22 -

PSA筛查与降低前列腺癌死亡率的风险有关

2022-12-22 -

与肝癌有关的合成永久化学物质

2022-12-22 -

早起限时进食对减肥更有效

2022-12-22 -

新的产前检查可以减少检测染色体异常的时间和成本

2022-12-22