经过多年的延迟FDA批准了Teva的通用EpiPen

北京中医药大学徐安龙教授团队与耶鲁大学David G. Schatz教授和熊勇教授团队合作在抗体和T细胞受体V(D)J重排机制演化研究领域再获新进展,研究成果以长文形式(Article)在国际权威学术期刊Nature在线发表,论文题目为“Transposon Molecular Domestication and the Evolution of the RAG Recombinase”,该成果揭示了原始转座酶protoRAG演化为重组酶RAG的重要机制。

免疫系统包括天然(非特异性)免疫系统和适应性(特异性)免疫系统。人类适应性免疫的关键机制是抗体和T细胞受体重排激活基因 (Recombination activating gene, RAG)介导的V(D)J重排机制。该机制是由美籍日裔科学家Susumu Tonegawa (利根川进)团队在1979年发现, 他因此于1987年获得诺贝尔生理学或医学奖。

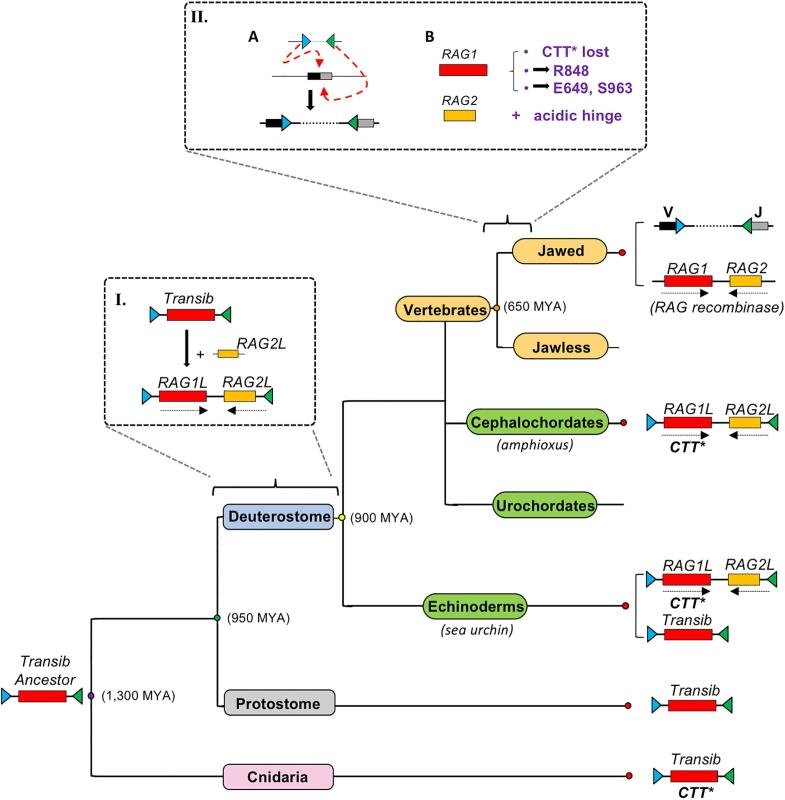

同时, 利根川进创造性地提出了重排机制的转座子起源假说。数十年来,一代又一代学者不断求索,探求重排机制的起源。直到2016年,徐安龙教授领导的中山大学团队在文昌鱼的基因组中发现了六亿年前RAG转座子的“分子活化石”——protoRAG, 为转座子起源假说提供了直接的证据, 文章发表在Cell上, 并被同期Cell杂志在Leading edge专栏点评。

但是, RAG究竟是怎样在漫长的进化中失去了转座功能而只精确地履行免疫球蛋白(包括抗体和T细胞受体)基因重排功能的呢?

为了回答这一问题,北京中医药大学与耶鲁大学合作研究团队首先解析了文昌鱼的protoRAG的冷冻电子显微镜结构,通过与RAG结构进行比较鉴定出了在RAG中具有重要功能的氨基酸残基和结构域。它们的存在、改变或丢失能够改变RAG切割底物时具有的配对切割(Couple Cleavage)倾向和对非对称底物的偏好,甚至使RAG在细胞内产生转座活性。尤其是RAG1中的第848位氨基酸——精氨酸和RAG2中的酸性氨基酸富集的结构域(Acidic Hinge),二者共同作用使RAG在细胞中的转座活性降低1000多倍。最终,合作研究团队提出了RAG家族为适应不断变化的环境和宿主需求持续演变的进化模型。该研究成果可能为文昌鱼的protoRAG演化到包括人在内的有颚脊柱动物RAG提供了演化路径。

耶鲁大学中国学者张宇航博士和Tat Cheung Cheng博士(中国香港)为论文的共同第一作者, 北京中医药大学黄光瑞博士和陆清怡博士研究生为第三和第四作者; 北京中医药大学徐安龙教授、耶鲁大学David G. Schatz教授和熊勇教授为论文的共同通讯作者。

原文标题:

Transposon Molecular Domestication and the Evolution of the RAG Recombinase

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1093-7

-

合成微生物使科学家们能够研究古老的进化神秘

2022-04-29 -

加强了恰帕斯高地土着居民的领土管理合作进程

2022-04-29 -

介绍CNVP,IUCN的新成员

2022-04-29 -

销售人员为肥胖客户推荐更多圆形产品

2022-04-29 -

黄石麋鹿的疾病隐藏成本 USU生态学家说 布鲁氏菌病会减少怀孕

2022-04-29 -

研究人员设计“智能”表面以排斥一切 但针对有益的例外

2022-04-29 -

大麻使用的性别差异开始在动物和人类的大脑研究的帮助下得到解释

2022-04-29 -

缅甸开始在全国红色名单上工作

2022-04-29 -

转染市场五年后将达到10亿美元

2015-07-08