经过多年的延迟FDA批准了Teva的通用EpiPen

生命中心、北京大学化学学院应用化学系刘志博课题组在欧洲核医学与分子影像杂志(Eur. J. Nucl. Med. Mol.Imaging)上发表了题为“18F-Boramino Acid pET/CT in Healthy Volunteers and Glioma patients”的研究论文(DOI: doi.org/10.1007/s00259-021-05212-7),报道了一类新型氨基酸类核药物的临床转化研究。

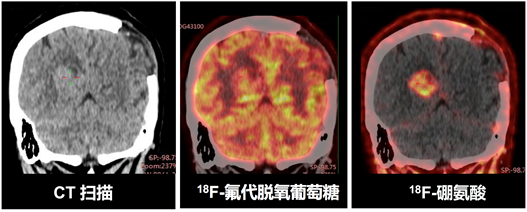

此前,为解决氨基酸类核药物标记困难、肿瘤靶向性不足的难题,刘志博及合作者基于羧基(-COO-)与三氟化硼(-BF3-)的相似性发展了一类新型含硼氨基酸核药物——18F-硼胺酸。经细胞及动物实验证实,18F-硼胺酸经特定氨基酸转运载体进入细胞,在肿瘤内有很高的特异性摄取。在该工作中,刘志博课题组通过与北京协和医院及北大肿瘤医院的合作,成功推动了18F-硼氨酸的临床研究。如下图所示,18F-硼氨酸在恶性胶质瘤摄取高(SUV=2.8-3.2),在健康脑组织摄取低(SUV=0.1-0.2),相比常规pET分子探针18F-葡萄糖,18F-硼氨酸在脑部肿瘤的诊断上有优势。该杂志同期配发了题为“First-in-human study of an18F-labeled boramino acid: a new class of pET tracers”的专题评述,认为该工作为核医学提供了一类新型pET影像探针,有望克服传统F-18标记氨基酸探针和葡萄糖探针(18F-FDG)的缺点。评述还指出,18F-硼氨酸的提出为氨基酸类放射性药物的发展提供了新思路,其在癌症诊断以及诊疗一体硼中子俘获治疗上的临床应用值得期待。

图1.18F-硼氨酸用于脑部肿瘤的临床诊断

北京大学肿瘤医院李詝、北京大学化学学院陈俊艺、北京协和医院孔梓任为该文共同第一作者,北京大学肿瘤医院杨志、北京协和医院王裕、北京大学化学学院(生命中心)刘志博为共同通讯作者。化学学院李纪元与北京大学肿瘤医院李囡对该工作亦有重要贡献。该工作得到了北京市重点研发专题、国家自然科学基金委、科技部、北京大学基础加强项目、北京分子科学国家研究中心以及生命中心的资助。

原文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s00259-021-05212-7

-

合成微生物使科学家们能够研究古老的进化神秘

2022-04-29 -

加强了恰帕斯高地土着居民的领土管理合作进程

2022-04-29 -

介绍CNVP,IUCN的新成员

2022-04-29 -

销售人员为肥胖客户推荐更多圆形产品

2022-04-29 -

黄石麋鹿的疾病隐藏成本 USU生态学家说 布鲁氏菌病会减少怀孕

2022-04-29 -

研究人员设计“智能”表面以排斥一切 但针对有益的例外

2022-04-29 -

大麻使用的性别差异开始在动物和人类的大脑研究的帮助下得到解释

2022-04-29 -

缅甸开始在全国红色名单上工作

2022-04-29 -

转染市场五年后将达到10亿美元

2015-07-08