经过多年的延迟FDA批准了Teva的通用EpiPen

土壤有机碳(SOC)的组成和主要来源已经成为当前生态学和土壤学领域亟需解决的核心科学问题之一。根际作为受根系活动强烈影响的微生物热点区,根系生理代谢活性在土壤剖面的变异很可能导致根际土壤C动态的垂直变异。然而,目前的大部分研究仅关注非根际SOC化学组成和来源(植物源和微生物源C)的垂直分异规律,而忽视了土壤垂直方向上根-土互作差异所导致的根际SOC形成途径的空间分异规律。因此,求证和量化森林根系活动介导的根际SOC组成和来源的垂直分异规律已成为一个十分重要又极度缺乏的研究课题。

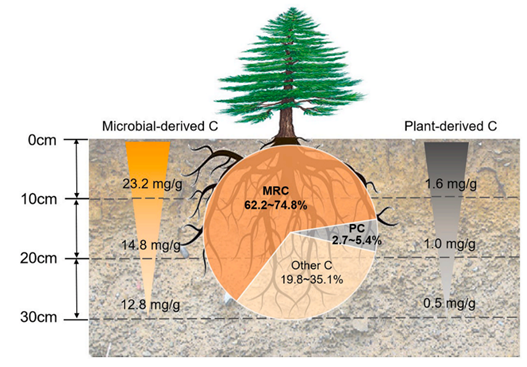

基于此,中国科学院成都生物研究所森林生态过程与调控项目组尹华军研究团队以西南亚高山典型的云杉人工林(picea asperata)为试验对象,利用2种被广泛使用的生物标志物(氨基糖和植物源脂类/木质素酚类),量化了矿质层土壤不同深度(0-10 cm, 10-20 cm及20-30 cm)根际微生物源和植物源C的含量,并分析了其垂直分异规律的关键调控因素。此外还进一步揭示了植物源和微生物源C对根际SOC的相对贡献。研究结果表明:I)根际微生物源和植物源C含量随土壤深度的增加而降低,主要受根系和微生物生物量的调控。II)微生物源C对根际SOC的贡献(大于62%)显著高于植物源C (小于6%)。这些结果表明,高寒人工针叶林根际土壤微生物源C是上层矿质土壤根际SOC的主要贡献者。上述结果从根际视角为评估土壤剖面中微生物或植物源C对SOC的相对贡献提供了直接的实验证据。

上述研究结果以“The vertical distribution pattern of microbial- and plant-derived carbon in the rhizosphere in alpine coniferous forests”为题发表在《Rhizosphere》(2021, IF=3.129)上。该论文第一作者为成都生物研究所高文童和汪其同博士,通讯作者为尹华军研究员。本研究得到了国家自然科学基金项目和四川省科技计划项目的联合资助。

原文链接

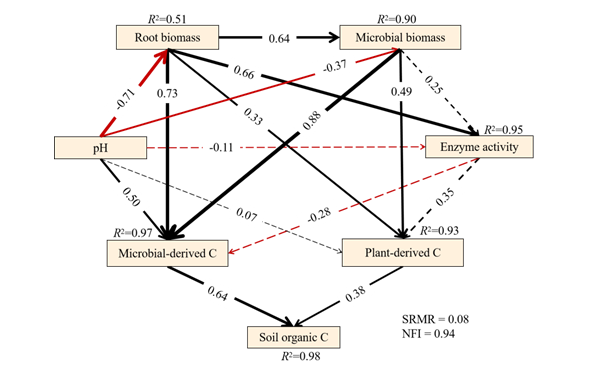

图1 通过土壤和植物根系变量确定微生物源C和植物源C对SOC的

直接和间接影响的偏最小二乘路径模型

图2 基于根际视角的高寒针叶林微生物源C和植物源C垂直分布格局及其在

SOC形成中的相对贡献概念框架图

-

合成微生物使科学家们能够研究古老的进化神秘

2022-04-29 -

加强了恰帕斯高地土着居民的领土管理合作进程

2022-04-29 -

介绍CNVP,IUCN的新成员

2022-04-29 -

销售人员为肥胖客户推荐更多圆形产品

2022-04-29 -

黄石麋鹿的疾病隐藏成本 USU生态学家说 布鲁氏菌病会减少怀孕

2022-04-29 -

研究人员设计“智能”表面以排斥一切 但针对有益的例外

2022-04-29 -

大麻使用的性别差异开始在动物和人类的大脑研究的帮助下得到解释

2022-04-29 -

缅甸开始在全国红色名单上工作

2022-04-29 -

转染市场五年后将达到10亿美元

2015-07-08