经过多年的延迟FDA批准了Teva的通用EpiPen

许多之前的研究发现,吃红肉会增加患心脏病和死亡的风险,研究也表明,吃红肉会增加患癌症的风险。

2017年,世界卫生组织癌症研究机构将红肉列入2A级致癌物名单(这意味着该水平可能对人类致癌)。

红肉是一个营养术语,指的是烹饪前呈现红色的肉类,如猪肉、牛肉、羊肉、鹿肉、兔肉等。所有哺乳动物的肉都是红肉。

2021年12月23日,克利夫兰诊所的研究人员在《Nature Microbiology》杂志上发表了一篇研究论文

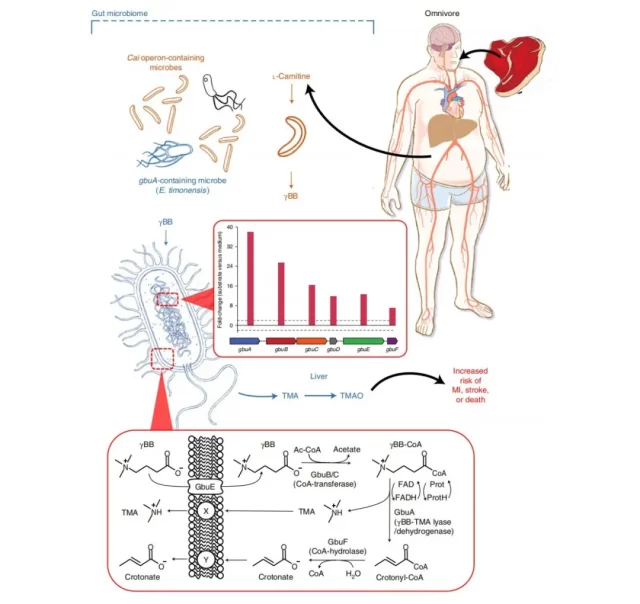

这项研究揭示了富含红肉的饮食是如何增加心血管疾病的风险的。

这些发现是基于主要作者Stanley Hazen教授十多年的研究。在一系列里程碑式的研究中,Hazen教授发现,肠道微生物在消化富含肉碱的食物(如红肉和其他动物产品)时,会产生一种氧化三甲胺(TMAO)。

作为它的副产品,它会增加心脏病和中风的风险。

今天,这项最新的发现为肠道微生物将肉碱转化为动脉粥样硬化和血凝块的两步过程提供了更全面的理解,这两步是在摄入富含红肉的饮食后进行的。

Hazen教授说,这些新研究已经确定了肠道微生物基因簇,这与第二步有关,即富含红肉的饮食会增加患心脏病的风险。

这一发现将帮助我们找到新的治疗目标,以预防或减少与饮食有关的心血管疾病的风险。

Stanley Hazen教授

2018年,Hazen教授和他的团队在《Journal of Clinical Investigation》上发表的一项研究表明,膳食肉碱在肠道中通过肠道微生物的两个步骤转化为三甲胺氧化物(TMAO)。

这个过程中的中间代谢物是一种叫做γBB (γ-丁基甜菜碱)的分子。

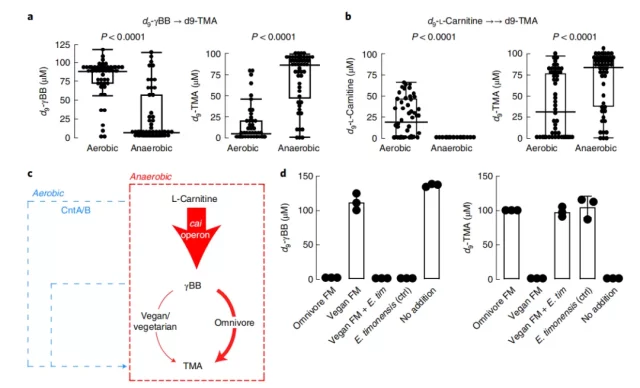

Stanley Hazen教授说,各种肠道微生物都能将饮食中的肉碱转化为γBB,但很少有微生物能将分子转化为TMA (TMAO的前体)。在杂食性动物中,肠道细菌E. timonensis是人类肠道中参与γBB转化为TMA/TMAO的主要微生物。

相比之下,长期素食者和纯素食者的肠道中这种微生物的含量非常低,所以他们几乎没有能力将肉碱转化为氧化三甲胺。

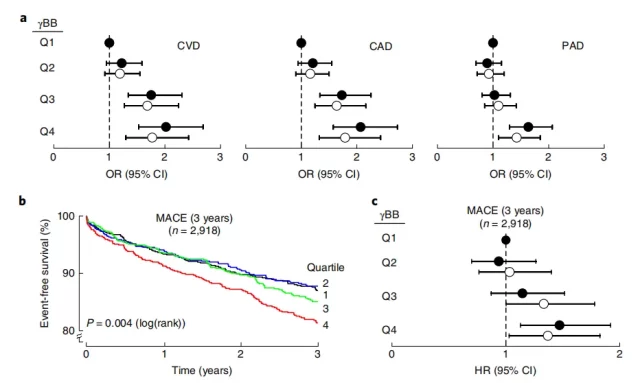

研究团队使用了从近3000名患者收集的样本和临床数据,研究了空腹血浆γBB水平和疾病结局之间的关系。

较高的γBB水平与心血管疾病和主要不良事件(包括死亡、非致命性心脏病发作或中风)有关。

γBB水平升高与人体受试者心血管疾病风险增加相关

为了理解γBB和观察到的患者结果之间的机制联系,研究人员研究了从小鼠和患者收集的粪便样本,以及动脉损伤的临床前模型。

他们发现,引入的肠道细菌E. timonensis完成了肉碱向氧化三甲胺的转化,增加了氧化三甲胺的水平,并增加了血液凝结的风险。

肠道微生物将肉碱转化为γBB,再转化为TMAO

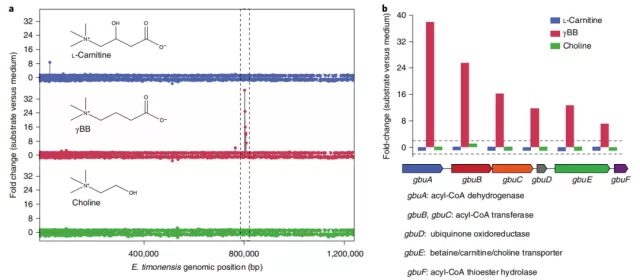

接下来,研究人员使用测序技术来识别相关的肠道微生物基因簇。

根据新发现的功能,该基因簇被命名为gbu基因簇,共有6个基因。他们发现在γBB存在的情况下,gbu基因簇中所有6个基因的表达均增加,其中4个(gbuA、gbuB、gbuC和gbuE)在γBB向TMA/TMAO的转化中起关键作用。

E. timonensis的gbu基因簇是γBB向TMA/TMAO转化的关键

通过研究患者的样本,研究小组发现,gbuA的丰度与富含红肉的饮食和血浆TMAO水平显著相关,而素食者的gbuA水平较低。

这表明,饮食调整可能有助于降低与饮食和氧化三甲胺相关的心血管疾病的风险。

研究方式图

综上所述,本研究发现,当我们食用红肉等富含肉碱的食物时,各种肠道微生物可以将饮食中的肉碱转化为γBB,然后是一种特殊的肠道细菌E. timonensis增加gbu基因簇的表达,并将γBB转化为三甲胺氧化物(TMAO),从而增加心血管疾病的风险。

基于这一原理,gbu基因簇的作用值得我们进一步探索,并可能成为未来预防和治疗心血管疾病的潜在靶点。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41564-021-01010-x

-

合成微生物使科学家们能够研究古老的进化神秘

2022-04-29 -

加强了恰帕斯高地土着居民的领土管理合作进程

2022-04-29 -

介绍CNVP,IUCN的新成员

2022-04-29 -

销售人员为肥胖客户推荐更多圆形产品

2022-04-29 -

黄石麋鹿的疾病隐藏成本 USU生态学家说 布鲁氏菌病会减少怀孕

2022-04-29 -

研究人员设计“智能”表面以排斥一切 但针对有益的例外

2022-04-29 -

大麻使用的性别差异开始在动物和人类的大脑研究的帮助下得到解释

2022-04-29 -

缅甸开始在全国红色名单上工作

2022-04-29 -

转染市场五年后将达到10亿美元

2015-07-08