我国学者与海外合作者揭示最古老冷泉碳酸盐岩成因

作为实现全球碳中和的光伏领域的重要分支,晶硅太阳电池技术由于具有产业成熟、制造成本低、材料可靠性高等优势,市场占有率超过95%。然而,晶硅太阳电池的功率转换效率正在接近29.4%的Shockley-Queisser极限,由于能量不匹配光子和电学复合的存在(Auger, Shockley-Read-Hall等),提升单结太阳电池效率将会越来越困难。最简易的方法是使用不同带隙的吸收材料来吸收不同能量的光子,这可以减少高能电子的热损失,最经济的方法是两端钙钛矿/晶硅叠层太阳电池。数值计算表明,使用带隙为1.72eV的钙钛矿与1.12eV的晶硅结合,理论上叠层效率可以高达43%。从Mailoa等人首次报道13.7%效率的钙钛矿/晶硅叠层太阳电池,到目前柏林亥姆霍兹中心实现的29.8%效率世界纪录,仅仅用了6年时间。

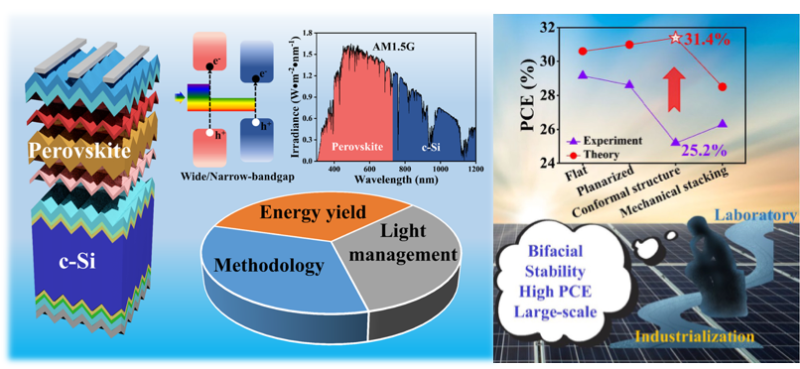

最近上海交通大学物理与天文学院太阳能研究所沈文忠教授研究组在【Journal of Materials Chemistry A 10, 10811-10828 (2022)】发表了两端钙钛矿/晶硅叠层太阳电池:进展、挑战和机遇的综述论文。论文将文献报道的钙钛矿/晶硅叠层太阳电池根据其串联方式分为平面结构、单绒面结构、保形全绒面结构和机械堆垛结构,并对其制备方案(双源共蒸发+溶液法、旋涂法、刮涂法、狭缝涂布法和物理堆垛法)的优劣进行了评估。从最佳的实验光谱响应和模拟的光学特性得出结论:保形全绒面结构比其它三种结构具有更高的功率转换效率理论上限,给出了保形全绒面结构的优化方向。进一步回顾了叠层电池的实际应用指标,包括大面积制造、稳定性和双面性问题。该综述论文为钙钛矿/晶硅叠层太阳电池的实验探索和数值模拟提供了一个全新的视角,并将为光伏产业的可持续发展做出贡献。

全文参见:https://doi.org/10.1039/D2TA01470J

同时应邀在碳中和领域首本综合性国际学术期刊【Carbon Neutrality 1, 9-(1-16) (2022)】首期上综述了钙钛矿/晶硅叠层太阳电池数值仿真领域的进展,系统探讨叠层电池的模拟方法、光管理和能量产出。在模拟方法部分,总结了当前太阳电池数值计算方法的三大进展,包括方法集成、建模优化和参数校正。对于光管理,指出绒面结构对于单结和双结电池都是有益的,并创新性地说明了准保形结构可以获得与保形结构非常相似的光学特性,此外准保形结构还有利于钙钛矿的制备。对于能量产出话题,创新性地指出,天气、地点和时间等影响钙钛矿/晶硅叠层太阳电池能量产出的根本原因是光谱变量。在双面情况下,还需要考虑由反射率和钙钛矿带隙造成的电流失配损失。

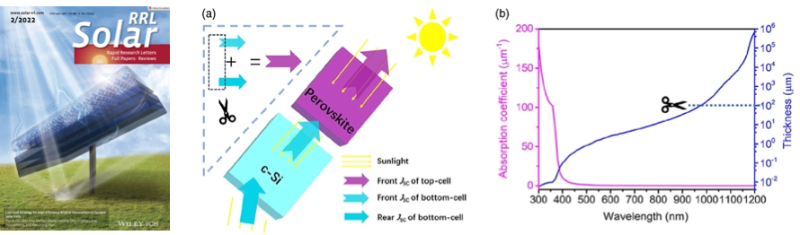

课题组在【Solar RRL 6, 2100781 (2022)】以封面论文形式发表了双面钙钛矿/晶硅两端叠层太阳电池性能优化与能量产率提升的研究成果。论文优化了不同晶硅厚度、金字塔绒面高度和太阳光反照率下双面钙钛矿/晶硅两端叠层电池的光伏性能。研究发现,晶硅底电池的厚度可以从目前的250微米降低到25微米,只需增加18.6%的反照率即可弥补吸收损失。论文指出100 微米厚的晶硅是合适的选择,并优化了硅金字塔的尺寸 (1微米)以获得出色的光捕获性能。进一步的双面钙钛矿/晶硅两端叠层太阳电池能量产率计算发现,在取得匹配的太阳光反照率后,反照率增加对双面钙钛矿/晶硅叠层太阳电池能量输出的贡献几乎可以忽略不计。论文工作对双面钙钛矿/晶硅两端叠层太阳电池的开发提供基础。

全文参见:https://doi.org/10.1002/solr.202100781

系列研究工作得到了国家自然科学基金重点项目(11834011)的资助。

叶丹 物理与天文学院-

物理与天文学院沈文忠课题组:钙钛矿/晶硅两端叠层太阳电池研究取得进展

2022-07-26 -

香港浸会大学Nature子刊发文:一种蛋白水解酶 可调控饱腹感

2022-07-26 -

昆明植物所在凯特芒果实成熟的分子机理方面取得新进展

2022-07-26 -

GSK3β棕榈酰化对胶质母细胞瘤的促进作用

2022-07-26 -

我国学者在晶圆级范德华接触阵列研究方面取得进展

2022-07-26 -

G-CSF通过重塑T细胞三维基因组结构诱导免疫耐受分子机制

2022-07-26 -

华南植物园“黑果枸杞LrNOR基因及其蛋白的应用”获发明专利

2022-07-26